|

. |

|

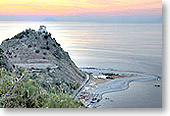

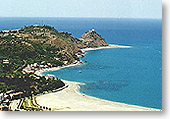

Capo

d'Orlando è un comune della provincia di Messina.

Centro con una superficie di 14 chilometri quadrati

per una densità abitativa di 930 abitanti al

chilometro quadrato, confina con i comuni di Capri

Leone, Mirto, Naso e Torrenova. Centro a prevalente

vocazione balneare del comprensorio dei Nebrodi, del

quale è uno dei poli, insieme a Sant'Agata

di Militello e Patti, è nato come borgo di

pescatori. Originariamente frazione di Naso, il paese

ha raggiunto l'autonomia il 25 giugno 1925, dopo uno

sviluppo legato principalmente all'attività

dei pescatori. A Capo d'Orlando visse fino alla sua

scomparsa Lucio Piccolo, cugino di Giuseppe Tomasi

di Lampedusa (v. "Il Gattopardo"). Altri

illustri orlandini sono il regista Vittorio Sindoni

e la giornalista del TG3 Giuseppina Paterniti. È

sede di attività artistiche (pinacoteca comunale,

museo Villa Piccolo), di svago (Tv locale, cinema,

teatro, porto, club Blues). Capo

d'Orlando è un comune della provincia di Messina.

Centro con una superficie di 14 chilometri quadrati

per una densità abitativa di 930 abitanti al

chilometro quadrato, confina con i comuni di Capri

Leone, Mirto, Naso e Torrenova. Centro a prevalente

vocazione balneare del comprensorio dei Nebrodi, del

quale è uno dei poli, insieme a Sant'Agata

di Militello e Patti, è nato come borgo di

pescatori. Originariamente frazione di Naso, il paese

ha raggiunto l'autonomia il 25 giugno 1925, dopo uno

sviluppo legato principalmente all'attività

dei pescatori. A Capo d'Orlando visse fino alla sua

scomparsa Lucio Piccolo, cugino di Giuseppe Tomasi

di Lampedusa (v. "Il Gattopardo"). Altri

illustri orlandini sono il regista Vittorio Sindoni

e la giornalista del TG3 Giuseppina Paterniti. È

sede di attività artistiche (pinacoteca comunale,

museo Villa Piccolo), di svago (Tv locale, cinema,

teatro, porto, club Blues).

ETIMOLOGIA

Il nome di Capo d'Orlando risale all'epoca normanna,

quando fu battezzata così in onore di una presunta

sosta del paladino Orlando durante una crociata in

Terra santa.

MUSEI

Museo Fondazione "Famiglia Piccolo" di Calanovella

Chiese e altri edifici religiosi orlandini

Santuario Santa Maria di Capo d'Orlando.

ORIGINI

E CENNI STORICI

Secondo la leggenda sarebbe stata fondata da Agatirso,

figlio di Eolo, re dei venti e delle isole Eolie (da

non confondere con Eolo, dio dei venti presso i greci,

con il quale viene spesso confuso, a partire nell'Eneide

di Virgilio, opera nella quale le due figure mitologiche

vengono sovrapposte per laprima volta nel libro I).

La fondazione, secondo la leggenda, risalirebbe a

tempi non lontani dalla guerra di Troia, intorno al

1183 avanti Cristo e da principio il paese avrebbe

conservato il nome di Agatirso, "colui che porta

lo splendido tirso": dunque sarebbe stata in

origine una città sacra al culto di Dioniso,

simboleggiato appunto dal tirso. Nove secoli più

tardi, nel 209 a.c., secondo le cronache di Tito Livio,

Agatirso o Agatirno, "società di ladri,

esuli e malfattori", subì una massiccia

deportazione: circa 4.000 persone furono deportate

in Calabria dal console Levino, forse proprio per

effetto dei culti dionisiaci. È questa l'ultima

traccia della storia di Capo d'Orlando prima dei Normanni:

la testimonianza successiva è di Goffredo da

Viterbo, cappellano di Carlo Magno, che riferisce

la decisione dell'imperatore del Sacro Romano Impero

di ribattezzarla col nome attuale (probabilmente anche

per rimuovere quel nome paganeggiante). Durante il

Vespro siciliano il 4 giugno 1299, Capo d'Orlando

torna nelle cronache con una battaglia navale tra

Giacomo II e Federico III per la reggenza degli Aragonesi

in Sicilia, nel contesto della disputa fra Aragonesi

e Angioini per il trono siciliano. Quasi un secolo

più tardi, nel 1398, Capo d'Orlando è

di nuovo citata nelle cronache per l'assedio di Bernardo

Cabrera, conte di Modica, che insegue Bartolomeo di

Aragona, traditore del re Martino I rifugiatosi nel

Castello che si trova sul promontorio dal quale Capo

d'Orlando prende il nome. In questa occasione il Castello,

utilizzato fino ad allora come roccaforte di guardia

contro i pirati, viene distrutto: iniziano così

le incursioni dei pirati, due delle quali testimoniate

nel 1589 e nel 1594, fino alla realizzazione di una

postazione di guardia, nel 1645. Nel 1600 il ritrovamento

vicino al Castello di una piccola statua della Madonna,

che secondo la leggenda sarebbe stata portata da San

Cono Abate, porta la comunità locale a costruire

il Santuario di Maria Santissima, tuttora simbolo

del paese. I secolisuccessivi, segnatamente il XVIII

e l'inizio del XIX, sono anni di lunghe e dannose

alluvioni, che spingono i conti d'Amico, antichi proprietari

del latifondo, a cederne la proprietà al Comune

di Naso. Ma le alluvioni sono un'occasione di nuova

fortuna per Capo d'Orlando: per effetto dell'azione

del mare nasce una pianura molto fertile, e le filande

- attive già dal XV secolo in contrada Malvicino

insieme alla coltura della canna da zucchero - vivono

una fase di sviluppo. Capo d'Orlando affianca dunque

le coltivazioni all'attività dei pescatori,

e per proteggere il centro dalle scorribande dei pirati

e sfruttare le nuove risorse i baroni di Naso realizzano

una torre fortificata e un trappeto per lavorare lo

zucchero. Nello stesso periodo, nella zona di San

Gregorio nasce una tonnara: è così che

Capo d'Orlando - e più nello specifico il borgo

marinaro di San Gregorio, vero cuore pulsante del

paese fino alla fine del XIX secolo - raggiunge una

forte indipendenza economica e inizia a crescere demograficamente,

anche per effetto del completamento, nel 1895, della

ferrovia che attraversa il centro e delle statali

113 Messina-Palermo e 116 Capo d'Orlando-Randazzo.

A cavallo fra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo

iniziano così le agitazioni popolari per rivendicare

l'autonomia da Naso, che ormai ha la stessa rilevanza

economica e demografica della frazione e per tenere

l'avamposto a mare concede porzioni di territorio

agli orlandini. Ma le agitazioni proseguono, fino

a quando, il 25 giugno 1925, Capo d'Orlando ottiene

l'autonomia, suggellata il 27 settembre dello stesso

anno dall'inaugurazione del municipio.

|

|

|

|

|

|

|

Popolazione

Residente 12.710 (M 6.045, F 6.665)

Densità per Kmq: 872,9

CAP

98071

Prefisso Telefonico 0941

Codice Istat 083009

Codice Catastale B666

Numero

Famiglie 4.886

Numero Abitazioni 7.351

Denominazione Abitanti: orlandini

Il

Comune di Capo d'Orlando è:

Località balneare segnalata con due vele

nella Guida Blu di Legambiente

Il Comune di Capo d'Orlando fa parte di:

Regione Agraria n. 8 - Colline litoranee di Patti

Località e Frazioni di Capo d'Orlando

contrade collinari: Bastione, Forno Alto, Certari,

Catutè, San Martino, Marmaro, Scafa;

contrade in pianura: Forno Medio, Malvicino, Piscittina,

Santa Lucia, Masseria, Vina, Bruca;

contrade balneari: San Gregorio, S. Carrà,

Forno Marina, Tavola grande (Trazzera Marina)

Comuni Confinanti

Capri Leone, Mirto, Naso, Torrenova

|

|

|

|

. |

|

|