|

Livorno

è una città della Toscana, capoluogo

della provincia omonima. Situata lungo la costa del

Mar Ligure, Livorno è uno dei più importanti

porti italiani, sia come scalo commerciale che turistico,

centro industriale di rilevanza nazionale e, tra tutte

le città toscane, è solitamente ritenuta

la più giovane, sebbene nel suo territorio

siano presenti testimonianze storiche di epoche remote

sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda

guerra mondiale. La città, sviluppatasi a partire

dalla fine del XVI secolo per volontà dei Medici,

è celebre per aver dato i natali apersonalità

di prestigio come Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni

e Carlo Azeglio Ciampi. In passato, fino ai primi

anni del Novecento,è stata inoltre una meta

turistica di rilevanza internazionale per la presenza

di importanti stabilimenti balneari e termali, che

conferirono alla città l'appellativo di Montecatini

al mare. Livorno, che alla fine del XIX secolo contava

circa 100.000 abitanti ed era l'undicesima città

d'Italia e la seconda della Toscana per popolazione,

negli ultimi decenni è andata incontro ad un

sensibile decremento del numero di abitanti, tanto

che oggi risulta essere la terza città della

Toscana dopo Firenze e Prato. Il comune di Livorno

ha una superficie di 104,1 kmq. La città si

trova a 3 metri s.l.m. (quota in piazza del Municipio).

Non vi sono corsi d'acqua rilevanti, a parte alcuni

piccoli torrenti (Rio Ugione, Rio Cigna, Rio Maggiore,

Rio Ardenza). Il terreno è generalmente pianeggiante,

salvo elevarsi a sud, dove inizia il sistema della

Colline livornesi. Conseguentemente anche la costa,

che da Marina di Carrara a Piombino è sempre

bassa, si alza quasi a picco sul mare, nella zona

detta del Romito. Il comune è classificato,

allo stesso modo della maggior parte dei comuni toscani,

con grado di sismicità 9 (categoria 2). Il

territorio comunale di Livorno comprende anche l'isola

di Gorgona e le secche della Meloria facenti parte

del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. L'isola

di Gorgona ha una superficie di 220 ettari e si trova

a 37 chilometri dalla costa labronica.

Livorno

è una città della Toscana, capoluogo

della provincia omonima. Situata lungo la costa del

Mar Ligure, Livorno è uno dei più importanti

porti italiani, sia come scalo commerciale che turistico,

centro industriale di rilevanza nazionale e, tra tutte

le città toscane, è solitamente ritenuta

la più giovane, sebbene nel suo territorio

siano presenti testimonianze storiche di epoche remote

sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda

guerra mondiale. La città, sviluppatasi a partire

dalla fine del XVI secolo per volontà dei Medici,

è celebre per aver dato i natali apersonalità

di prestigio come Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni

e Carlo Azeglio Ciampi. In passato, fino ai primi

anni del Novecento,è stata inoltre una meta

turistica di rilevanza internazionale per la presenza

di importanti stabilimenti balneari e termali, che

conferirono alla città l'appellativo di Montecatini

al mare. Livorno, che alla fine del XIX secolo contava

circa 100.000 abitanti ed era l'undicesima città

d'Italia e la seconda della Toscana per popolazione,

negli ultimi decenni è andata incontro ad un

sensibile decremento del numero di abitanti, tanto

che oggi risulta essere la terza città della

Toscana dopo Firenze e Prato. Il comune di Livorno

ha una superficie di 104,1 kmq. La città si

trova a 3 metri s.l.m. (quota in piazza del Municipio).

Non vi sono corsi d'acqua rilevanti, a parte alcuni

piccoli torrenti (Rio Ugione, Rio Cigna, Rio Maggiore,

Rio Ardenza). Il terreno è generalmente pianeggiante,

salvo elevarsi a sud, dove inizia il sistema della

Colline livornesi. Conseguentemente anche la costa,

che da Marina di Carrara a Piombino è sempre

bassa, si alza quasi a picco sul mare, nella zona

detta del Romito. Il comune è classificato,

allo stesso modo della maggior parte dei comuni toscani,

con grado di sismicità 9 (categoria 2). Il

territorio comunale di Livorno comprende anche l'isola

di Gorgona e le secche della Meloria facenti parte

del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. L'isola

di Gorgona ha una superficie di 220 ettari e si trova

a 37 chilometri dalla costa labronica.

|

ORIGINI

E CENNI STORICI

Le origini di Livorno sono ignote e si perdono nelle

leggende e nella mitologia. Nel 904 il toponimo "Livorna"

è attestato per la prima volta con riferimento

ad un pugno di case posizionate sulla costa del Mar

Ligure, in una cala naturale, a pochi chilometri a

sud della foce dell'Arno e di Pisa. Il progressivo

interramento del vicino Porto Pisano, il grande sistemaportuale

della Repubblica di Pisa, coincise con l'affermazione

del borgo labronico, che fu dotato, tra il XIII ed

il XIV secolo di un sistema di fortificazioni e di

un maestoso faro, noto col nome di Fanale dei Pisani.

Tramontata

la Repubblica, Livorno fu venduta dapprima ai Visconti

di Milano, e successivamente, nel 1407, ai genovesi,

per passare, nel 1421 ai fiorentini. Nel XVI secolo

i Medici, signori di Toscana, contribuirono in maniera

determinante allo sviluppo di Livorno e del suo sistema

portuale. Bernardo Buontalenti fu pertanto incaricato

di progettare una nuova città fortificata intorno

al nucleo originario dell'abitato labronico, con un

imponente sistema di fossati e bastioni (si veda la

voce Fosso Reale). Il

popolamento della città buontalentiana fu favoritodall'emanazione,

tra il 1590 ed il 1603, delle cosiddette "Leggi

Livornine", che garantivano, per gli abitanti

di Livorno, libertà di culto e di professione

religiosa e politica a chiunque fosse stato ritenuto

colpevole di qualsiasi reato (con alcune eccezioni,

tra le quali l'assassinio e la "falsa moneta").

Invece, dal punto di vista economico, l'istituzione

del porto franco portò ad un proliferare di

attività commerciali spesso legate alle intense

attività portuali. Nel

XVIII secolo, la fine della dinastia medicea e l'avvento

dei Lorena non ostacolarono l'espansione cittadina,

con la formazione di grandi sobborghi suburbani a

ridosso delle fortificazioni buontalentiane. Anche

dal punto di vista culturale il Settecento portò

ad un proliferare delle arti in genere ed in particolaredell'editoria;

qui vennero pubblicati Dei delitti e delle pene di

Cesare Beccaria (nel 1764, in forma anonima) e, nel

1770, la terza edizione dell'Encyclopédie ou

Dictionnaire raisonnè des Sciences, des Arts

et des Mètieres di Diderot e D'Alembert, in

una stamperia ricavata nel vecchio Bagno dei forzati.

Tra

la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento la

città subì l'assedio delle truppe francesi,

capeggiate da Napoleone Bonaparte, degli Spagnoli

e degli Inglesi. La Restaurazione e il ritorno al

potere dei Lorena con Ferdinando III e poi Leopoldo

II, permise la realizzazione di grandi opere pubbliche,

come il completamento dell'Acquedotto di Colognole,

mentre le fortificazioni medicee furono in gran parte

smantellate per far posto ad eleganti palazzi della

borghesia livornese. Tuttavia

i moti rivoluzionari del 1849 precedettero di pochi

anni la definitiva annessione del Granducato di Toscana

al Regno d'Italia. Con l'unità d'Italia, nel

1868 furono abolite le franchigie doganali di Livorno,

che porteranno ad un drastico calo delle attività

commerciali e dei traffici marittimi, ma lasuccessiva

fondazione del Cantiere navale Orlando farà

cambiar volto alla città trasformandola rapidamente

in un importante centro industriale. Sul finire del

medesimo secolo, il prestigio della città,

ormai prossima ai 100.000 abitanti, fu sancito dall'istituzione

della celebre Accademia Navale.

|

Gli

inizi del XX secolo portarono ad un fiorire di numerosi

progetti architettonci ed urbanistici: dagli eleganti

stabilimentitermali e balneari, che avevano fatto

di Livorno una delle mete turistiche più ambite

sin dalla prima metà dell'Ottocento, alla nuova

stazione ferroviaria della linea Livorno - Cecina

sino ai piani di risanamento del centro. Poco prima

dell'avvento del Fascismo, Livorno fu teatro della

fondazione del Partito Comunista Italiano, a seguito

della scissione della corrente di estrema sinistra

dal Partito Socialista Italiano. L'affermazione

del fascismo e l'ascesa politica di Costanzo Ciano

portarono alla realizzazione di grandi opere pubbliche

ed industriali, all'ampliamento dei confini provinciali

e, al contempo, all'ideazione di massicci e scellerati

piani di sventramento per la città, che mutarono

parte dell'antico assetto urbanistico. Lo

scoppio della seconda guerra mondiale e i successivi

bombardamenti causarono la distruzione di gran parte

della città storica e la morte di numerosi

civili: ingenti danni si registrarono anche nelle

aree industriali e portuali, che furono tra i principali

obbiettivi delle incursioni aeree. La ricostruzione

postbellica durò molti anni: lo sminamento

di alcune zone del centro cittadino terminò

solo negli anni cinquanta, mentre la cinquecentesca

Fortezza Nuova ospitò baracche di sfollati

fino agli anni sessanta.

|

Livorno

acquistò il volto di una città moderna

e fortemente industrializzata, ma la crisi avviata

dal disimpegno dellapartecipazione pubblica nei grandi

centri industriali ha portato negli ultimi anni ad

uno spostamento del baricentro economico dall'industria

pesante alle piccole e medie imprese e al terziario.

Dopo

le distruzioni subite nel corso della seconda guerra

mondiale e le successive mutilazioni inflitte alla

città con laricostruzione, Livorno ha perso

gran parte del suo retaggio storico, anche se resistono

vestigia delle sue varie fasi: in particolare la struttura

del centro cittadino, un pentagono fortificato costruito

secondo i criteri della città ideale del Cinquecento.

Numerose poi sono le chiese, i templi ed i cimiteri

di diverse confessioni religiose, simbolo di un perfetto

connubio di razze e popolazioni diverse, che hanno

influito notevolmente nella cultura cittadina. Questo

spirito di reciproca tolleranza, unito in passato

alla politica illuminata dei granduchi di Toscana,

creò infatti un'intensa attività culturale.

Importanti librerie e prestigiosi teatri animavano

la vita della città: qui ad esempio fu pubblicata

l'edizione italiana dell'Encyclopédie, mentre

numerosi letterati, come Tobias Smollet o Carlo Goldoni,

soggiornarono nelle amene località intorno

a Livorno. Grandi opere d'architettura di pubblica

utilità sorsero poi nella prima metà

dell'Ottocento, quando la città iniziò

ad affermare una vocazione turistica che porterà

all'apertura di molti stabilimenti balneari in cui

ancor oggi si avvertono gli echi di una lontana Belle

époque.

|

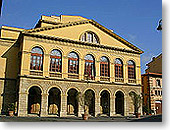

Duomo

Dedicato a San Francesco, fu iniziato alla fine del

Cinquecento su progetto di Alessandro Pieroni. Successivamente

fu ampliato con l'aggiunta di due cappelle laterali.

Da segnalare il pregevole soffitto ligneo intagliato,

andato perduto nel corso dell'ultima guerra mondiale,

a seguito della quasi totale distruzione della chiesa.

Chiesa di San Ferdinando

Iniziata nel 1707 su progetto di Giovan Battista Foggini,

fu conclusa nel 1716; in stile barocco, con una facciata

incompleta, presenta una pianta a croce latina. Notevole

il gruppo scultoreo conservato presso l'altare e opera

di Giovanni Baratta, che rappresenta la liberazione

degli schiavi. La chiesa era affidata all'ordine dei

Trinitari.

Chiesa di Santa Caterina

Iniziata nel 1720 su progetto di Giovanni del Fantasia,

fu consacrata nel 1755. A pianta ottagonale, la chiesa

è caratterizzata da una grande cupola, alta

63 metri e ridotta all'aspetto di torrione a causa

di problemi di natura statica. All'interno si può

ammirare un notevole dipinto ad olio del Vasari.

Chiesa di Santa Maria del Soccorso

Fu costruita su progetto di Gaetano Gherardi a seguito

della violenta epidemia di colera che nel 1835 causò

oltre millemorti in città. Si tratta della

più grande chiesa di Livorno (90 metri di lunghezza):

la facciata è caratterizzata da tre finestre

semicircolari, mentre l'interno, a croce latina, è

suddiviso in tre navate, con una piccola cupola al

transetto.

Santuario di Montenero

Il colle di Montenero, fin dalla prima metà

del XIV secolo è meta di pellegrinaggi. L'attuale

santuario risale al XVIII secolo ed al suo interno

sono custoditi un numero rilevante di ex-voto. Sulla

piazza antistante, sotto un loggiato, sono situate

alcune tombe di livornesi illustri, come Francesco

Domenico Guerrazzi e Giovanni Fattori.

Chiesa armena di San Gregorio Illuminatore

Fu costruita nei primi anni del Settecento. Danneggiata

durante la seconda guerra mondiale, fu abbattuta durante

la ricostruzione del centro cittadino. Oggi resta

solo la facciata, mentre alcuni resti delle decorazioni

interne sono abbandonati nel giardino pubblico di

Villa Fabbricotti.

Chiesa di San Giorgio già anglicana

Sorta come chiesa anglicana, fu progettata da Angiolo

della Valle e consacrata nel 1844. Di gusto neoclassico,

presenta una facciata ornata da un portico sormontato

da un frontone. Nel dopoguerra è stata restaurata

e consacrata al culto cattolico.

Chiesa dei Greci Uniti

Fu costruita nei primi anni del Seicento e intitolata

alla Santissima Annunziata. È stata la chiesa

nazionale dei greci che prestavano il loro servizio

sulle navi dell'Ordine di Santo Stefano. Semidistrutta

durante la seconda guerra mondiale, è sopravvissuta

pressoché intatta la facciata settecentesca.

L'interno, ricostruito, ospita una preziosa iconostasi.

Chiesa greco-ortodossa della Santissima Trinità

Non più esistente, era stata inaugurata nel

1760 come la prima chiesa acattolica della Toscana.

Fu demolita durante la costruzione del Palazzo del

Governo, mentre i suoi arredi oggi si trovano nella

cappella del Cimitero greco-ortodosso divia Mastacchi.

Chiesa valdese

In stile neogotico, fu costruita intorno alla metà

dell'Ottocento e fu sede, fino ai primi anni del Novecento,

della chiesa Presbiteriana Scozzese. Al fine di non

turbare il clero cattolico, fu imposto al progettista

di realizzare un edificio simile ad un palazzo, comprendente

anche gli alloggi pastorali.

Sinagoga ebraica

L'antica sinagoga seicentesca, una della più

grandi d'Europa, fu gravemente danneggiata nel corso

dell'ultima guerra mondiale. Per volontà della

comunità ebraica fu deciso di abbattere gli

antichi resti e di costruire una nuova sinagoga, inaugurata

nel 1962 e che nelle sue forme architettoniche richiama

la Grande Tenda nella quale veniva custodita l'Arca

dell'Alleanza.

Tempio della Congregazione Olandese Alemanna

Questa chiesa protestante, fu costruita in stile neogotico

tra il 1862 e il 1864 su progetto dell'architetto

Dario Giacomelli. La facciata è ornata da tre

rosoni e finestre bifore, mentre l'interno presenta

un'aula a pianta rettangolare aperta da finestre ogivali

e una tribuna posta sopra il vestibolo d'ingresso.

La chiesa è da anni in stato di completo abbandono.

TERME

Bagnetti della Puzzolente

Si trovano nell'omonima località dove è

presente una polla d'acqua solfurea. Lo stabilimento

termale fu progettato da Pasquale Poccianti e completato

nel 1844; l'impresa tuttavia non ebbe gli esiti sperati

e i Bagnetti furono chiusi e destinati ad altri usi.

Oggi necessitano di urgenti restauri.

Stabilimento termale Acque della Salute

Questo stabilimento è una pregevolissima architettura

d'inizio Novecento che si inserisce a breve distanza

dalla Stazione Centrale. Svolse la sua attività

fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, mentre

nel 1968 fu danneggiato da un incendio: oggi versa

in pessime condizioni di conservazione.

|

MUSEI

G. Fattori, Campagna romana, Museo Civico "G.

Fattori"

Museo Civico "Giovanni Fattori"

Allestito intorno alla metà degli anni novanta

del Novecento nella suggestiva cornice di Villa Mimbelli

(via San Jacopo in Acquaviva), ospita un'importante

raccolta di opere dei Macchiaioli e dei Postmacchiaioli,

movimenti che si svilupparono a Livorno ed in altre

località della costa labronica.

Museo ebraico "Yeshivà Marini"

Situato in (via Micali 21), oltre ad una collezione

di arredi e paramenti sacri del culto ebraico (in

gran parte portati qui dalla vecchia Sinagoga che

fu distrutta a seguito dei bombardamenti della seconda

guerra mondiale), si possono qui trovare raccolte

di libri dal XVII al XX secolo ed un Hekhàl

del Cinquecento che contiene i rotoli della Torah.

Museo Mascagnano

Raccoglie i cimeli appartenuti al musicista livornese

Pietro Mascagni. Il percorso museale è stato

recentemente allestito presso il Teatro Goldoni.

Museo Provinciale di Storia Naturale del Mediterraneo

(sito ufficiale)

Ubicato in via Roma, fu fondato nel 1929. Si tratta

di un museo ritenuto all'avanguardia sia dal punto

di vista del contenuto esposto, che delle strutture.

Museo di Santa Giulia

È situato presso l'omonima chiesa, in (Largo

Duomo). Contiene arredi sacri, paramenti liturgici

e l'antica tavola di scuola giottesca raffigurante

Santa Giulia con scene della sua vita e del martirio.

Galleria degli ex voto

La galleria occupa un'ala del Santuario di Montenero,

in piazza di Montenero 9. Espone una tra le più

grandi raccolte di ex voto d'Italia, donati dai primi

anni dell'Ottocento sino ad oggi.

VERNACOLO

Il vernacolo livornese è fondamentalmente una

variante del toscano nord-occidentale (parlato anche

nelle province di Pisa e Lucca), ma se ne discosta

per certi tratti tipici della pronuncia, i più

appariscenti dei quali sono alcune vocali molto aperte

e la /k/ singola intervocalica che viene completamente

elisa (e non soltanto aspirata, come accade nella

maggior parte delle parlate toscane), mentre quella

doppia rimane tale. Per esempio la frase "la

mia casa" diviene la mi' 'asa, mentre invece

la frase "vado a casa" rimane tale perché

nella pronuncia italiana la "c" è

raddoppiata (vado a ccasa); anche in una frase come

"Il cane abbaia" la "c" rimane

integra perché non è intervocalica.

Del

tutto peculiare è anche la frequente interiezione

"dé", da non confondere col "deh"

esortativo italiano, ormai desueto. Al contrario,

il "dé" livornese è praticamente

onnipresente, e può assumere un vasto spettro

di significati, spesso decodificabili solo mediante

l'intonazione. Assieme al "dé" spesso

troviamo il termine "boia", che viene usato

come esclamazione ("Boiadé").

Inoltre,

il lessico contiene tracce (vocaboli e locuzioni)

di alcune delle numerose lingue parlate dalle comunità

ospitate da Livorno attraverso i secoli: ad esempio

talvolta i piedi vengono detti "le fétte"

parafrasando alla buona il vocabolo inglese "feet",

tale iterpretazione deriva dal periodo della seconda

guerra mondiale, in quanto i soldati americani presenti

a Livorno utilizzavano l'inglese per parlare con i

livornesi, conoscendo solo poche parole di italiano.

Ad esempio, per dire "Hai i piedi grandi"

si può sentir dire "Ciai dù fètte

paiono zattere". E a tal proposito, la grafia

livornese corretta "ci hai" e "ci hanno"

sarà sempre "ciai" (pron. ciài)

e "cianno" (pron. ciànno), mai l'orribile

"c'hai", che equivale foneticamente a "kai"...Va

anche notata la presenza, in seno alla numerosa presenza

ebraica, del bagitto, ormai però relegato ai

pochi che ne conservano ricordo.

Altra

particolarità, stavolta retorica, è

l'uso di una forma di ironia che consiste nell'uso

di locuzioni iperboliche con una determinata intonazione,

per significare l'esatto opposto: ad esempio, "e

sei parigino!", per intendere che l'interlocutore

è tutt'altro che proveniente da Parigi (città

dell'eleganza e del buon gusto per antonomasia).

Grande

rappresentanza del vernacolo livornese viene data

anche dal Vernacoliere, mensile di satira politica/sociale

diretto da Mario Cardinali, che include varie rubriche

di attualità, vignette, fumetti, posta dei

lettori tutte (o quasi) rigorosamente in vernacolo

livornese. Il mensile non solo è apprezzato

e diffuso a livello locale, ma è seguito da

appassionati del genere in tutta Italia.

IL

PORTO

Il porto di Livorno è, sin dalle sue origini,

uno dei più importanti del Mediterraneo: può

movimentare qualsiasi tipo di merce, da quella liquida

a quella solida in rinfusa, alle automobili,ai prodotti

congelati, alla frutta, agli impianti destinati alle

imprese industriali, ma soprattutto movimenta migliaia

di containers in arrivo ed in partenza per tutto il

mondo.

Inoltre

il porto labronico è anche un frequentato scalo

passeggeri, capace di ospitare anche i più

grandi transatlantici del mondo, come il "Queen

Mary 2", che ha fatto di Livorno una rotta abituale.

Al consueto traffico passeggeri, interessato ai traghetti,

si è aggiunto, negli ultimi anni, quello crocieristico,

con circa 350 navi l'anno e più di 250.000

croceristi in transito; si calcola che in totale il

porto abbia circa due milioni di utenti annui.

La

città dispone anche di porticcioli per imbarcazioni

da diporto: oltre al porto "Nazario Sauro",

situato nei pressi dello scalo maggiore, altri approdi

si trovano nei quartieri di Ardenza, Antignano e nella

frazione di Quercianella. I fossi medicei ospitano pure

un gran numero di imbarcazioni di modeste dimensioni.